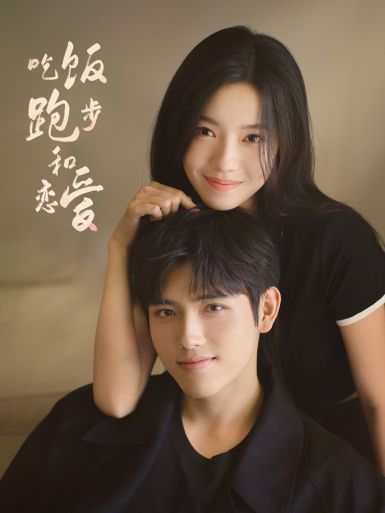

吃饭跑步和恋爱 (2025) - 第3集

吃饭跑步和恋爱 (2025) - 第3集

【电视剧】吃饭跑步和恋爱丨拜金罗曼史丨【2025】

片名: 吃饭跑步和恋爱

年代: 2025

导演: 于中中

编剧: 金媛媛

主演: 陈飞宇 / 庄达菲 / 林博洋 / 黄柏钧 / 易大千 / 更多...

类型: 剧情 / 爱情

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 2025(中国大陆)

集数: 30

又名: 拜金罗曼史 / 吃饭,跑步和恋爱

《吃饭跑步和恋爱》改编自豆瓣阅读作者陈之遥的小说《拜金罗曼史》,主要讲述了丁之童与甘扬在现实与情感交织的道路上,从初恋到重逢,最终找到真爱的故事。

一、初识与心动

丁之童毕业后全身心投入工作,不敢浪费时间谈恋爱。她是一个脚踏实地的职场新人,努力在职场上闯出一片天地。然而,阳光开朗、没有生活压力的甘扬却对她一见钟情。甘扬的热烈追求打破了丁之童原本平静的生活,尽管家境悬殊,两人在相处中发现了彼此之间的默契和吸引力。丁之童被甘扬的真诚和热情所打动,同意和他在一起。

二、现实与矛盾的冲突

随着两人步入社会,他们的甜蜜恋情开始受到现实问题的冲击。甘扬家中产业衰败,他面临着巨大的经济压力,而他选择对丁之童隐瞒这一切,独自承担困境。与此同时,丁之童虽然在工作上努力拼搏,但生活的压力和两人之间的经济差距使得他们的关系变得紧张。

两人开始在价值观、生活习惯等方面出现分歧。丁之童希望通过努力工作来改善生活,而甘扬则希望以自己的方式解决问题。随着时间的推移,这些矛盾逐渐积累,最终在一次激烈的争吵中爆发。

三、误解与分手

面对现实的重重压力和彼此之间的差异,甘扬决定隐瞒真相。他害怕丁之童会因为他的困境而离开他,于是选择独自承担所有问题。然而,他的做法让丁之童误以为甘扬是因为看不起自己而抛弃了她,内心充满痛恨和失望。最终,两人因误解和矛盾选择了分手。

四、重逢与解开心结

十年后,丁之童和甘扬在生意场上意外重逢。此时,他们都已经成为各自领域的佼佼者,但过去的误会和伤痛依然存在。经历了一系列的波折和挑战后,他们终于有机会坐下来坦诚地面对彼此。

甘扬向丁之童解释了当年的误会,丁之童也放下了心中的怨恨。两人通过彼此的坦诚与沟通,重新找回了当初的默契和爱意。他们决定再给彼此一次机会,一同面对未来的挑战,重新走到了一起。

主题与启示

《吃饭跑步和恋爱》通过丁之童和甘扬的爱情故事,展现了现代人在面对现实压力和情感困境时的挣扎与成长。剧中的人物经历了爱情中的甜蜜与苦涩、误解与重逢,最终在彼此的理解与包容中找到了真爱。该剧告诉观众,爱情并非一帆风顺,但只要保持真诚和勇气,就能克服一切困难,找到属于自己的幸福。

大家都在看

评论列表

《吃饭跑步和恋爱》改编自陈之遥的豆瓣阅读作品《拜金罗曼史》,原著标题中的“拜金”二字暗示了阶级差异对爱情的冲击,但剧名的“吃饭跑步”却刻意淡化了冲突,转而营造一种生活化的浪漫。这种改编策略或许是为了规避敏感话题,但同时也可能削弱了原作的尖锐性。剧方选择将故事聚焦于“破镜重圆”的戏剧性,而非直面阶级差异带来的结构性矛盾,这或许是一把双刃剑:它降低了观众的接受门槛,却也模糊了故事的核心冲突。当预告片中“180次/分的心跳”与“一直还爱着你”的台词反复出现时,我们看到的更多是青春剧的套路化表达,而非对现实困境的深刻探讨。

陈飞宇与庄达菲的组合,无疑是剧方押注的“青春回忆杀”策略。两人在校园场景中的互动——萤火虫丛中的相拥、手牵手睡觉的日常——确实唤起了观众对校园初恋的集体想象。但这种“高颜值+高默契”的设定,也容易陷入“偶像剧陷阱”:当角色进入社会后,面对现实困境时,他们的表演是否能突破学生气,呈现出成年人的挣扎与妥协?预告片中甘扬“低声下气求合作”的片段,以及丁之童“省吃俭用打三份工”的细节,需要更细腻的层次感来避免沦为符号化的“苦难展示”。若演员仅靠颜值与流量吸引观众,而未能在表演中注入真实的情感重量,这部剧可能沦为一场精致的青春缅怀仪式。

剧方强调“将浪漫与现实生活融合”,但“吃饭跑步”的口号更像是对“接地气”的讨巧回应。剧中呈现的“现实”——职场打拼、债务压力、失眠困扰——虽然贴合都市生活,却仍停留在表面化描写。例如,甘扬为筹钱低声下气的场景,若缺乏对行业生态或人际关系的深入刻画,可能沦为狗血桥段;丁之童的“心病”若仅止步于失眠症状,而非探讨当代年轻人的心理困境,则会削弱共鸣感。真正的现实感需要更具体的锚点:比如职场晋升的潜规则、债务背后的经济压力、亲密关系中的权力博弈……而目前的物料更多停留在“问题存在”的层面,缺乏对症下药的勇气。

toyean

toyean